清政府对什么采用盟旗制度

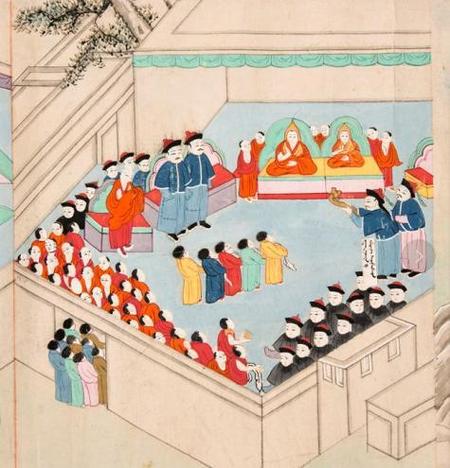

盟旗制,这是一个清朝普遍推行于蒙古、部分施用于新疆、并一度推广到西藏地区的藩部统治制度,其组织形式首先是旗,后来形成盟。

盟旗制是清代蒙古社会的基本制度,它的基础是旗(gūsa)。根据统计,清朝的藩部共有札萨克旗199旗,还有喇嘛旗7旗。旗都是由札萨克管理,在蒙古语和满语中,札萨克是jasak,来自于jasa(札撒)一词,原本的意思是法令,这里的意思是旗长。

早在努尔哈赤、皇太极时期,清朝就针对归顺的漠南蒙古诸部,清查其原有户口,划分游牧地,编制牛录,任命札萨克,经过这一系列步骤,将蒙古纳入到自身的统治系统内。等到康熙九年(1670),清朝在漠南蒙古地区设置札萨克旗的数量已经达到16部49旗之多。

相对于旗而言,盟(culgan)的出现时间要晚一些。盟的蒙古语也是culgan,意思是各领主之间的会盟、集会,这是一种历史悠久的蒙古传统,各领主之间通过集会的形式共同商议、解决一些大事,例如在1640年时,在卫拉特蒙古的领袖巴图尔珲台吉以及喀尔喀部的扎萨克图汗的共同主持下,双方召开了喀尔喀一卫拉特会盟,共同弥合了彼此间持续多年的矛盾,并决定互为攻守同盟,以阻挡清朝的扩张。

蒙古各盟都设有盟长,从札萨克中挑选。清朝最初派官员参与蒙古的会盟,后来停止派员参与。在会盟期间,蒙古各旗要“简稽军实,巡阅边防,清理刑名,编审丁册”。清朝在漠南蒙古地区共设有哲里木、昭乌达、卓索图、锡林郭勒、乌兰察布和伊克昭6盟,漠北喀尔喀地区有土谢图汗、车臣汗、札萨克图汗和赛音诺颜汗率领的4盟,此外还有青海、新疆等地的盟,以及阿拉善厄鲁特旗、额济纳旧土尔扈特旗等不设盟的札萨克旗。

盟旗制度是清政府对蒙古地区采用的地方管理制度,旗分两种,由大臣、都统、将军直接节制的总管旗,称为内藩蒙古,在内蒙和新疆境内共有61旗;由理藩院监督的札萨克旗,称为外藩蒙古,漠南蒙古即内蒙古共有六盟二十四部51旗,漠北蒙古即外蒙古四盟四部86旗,漠西蒙古又称厄鲁特蒙古八盟四部64旗,总共201旗。旗为军政合一单位,清任命蒙古王公为札萨克,旗以下为佐领。数旗为一盟,设盟长和副盟长各一人,新疆、青海、西藏境内的厄鲁特蒙古不设盟长。

本文由 全能查 整理编辑,转载请注明出处,原文链接:https://www.qncha.com/article_MgdyNOLR5a1W.html。